“Irã mata mulheres, gays e cristãos”. “Israel mata crianças”. Qual é a diferença das duas frases? A primeira é publicada nas redes sociais sem maiores problemas. Já a segunda – uma referência ao genocídio em Gaza que já matou quase 60 mil pessoas, metade mulheres e crianças – é “antissemitismo” e “intolerância e discurso de ódio” e deve ser apagada, na avaliação da prefeitura de São Paulo e da vereadora Cris Monteiro, do Novo.

Desde fevereiro, Cris Monteiro tem atuado intensamente para apagar manifestações pró-Palestina em São Paulo. Ela enviou mais de 40 ofícios à prefeitura solicitando que a gestão de Nunes removesse das ruas da cidade mensagens que classifica como antissemitas.

Entre elas, estão ilustrações com a bandeira da Palestina, grafites com a frase “Palestina livre” e até uma inscrição “Paz”. Em nenhuma das mensagens há referências a judeus.

Questionados pelo Intercept Brasil, nem a prefeitura, nem a vereadora, nem a Confederação Israelita do Brasil, a Conib, souberam justificar por que pedir “Palestina livre” ou denunciar que “Israel mata crianças” são atos antissemitas.

Com 56.904 votos em 2024, Cris foi a candidata mais votada do Novo, que tem como uma de suas principais agendas políticas a defesa da liberdade de expressão. Mas isso não vale para mensagens pró-Palestina em São Paulo.

Em dezembro de 2024, por exemplo, a prefeitura apagou uma inscrição com a frase “Palestina livre” após intervenção da vereadora, que fez a solicitação a pedido da Federação Israelita. O post em que o representante da federação cita e agradece Cris Monteiro pelo apoio foi publicado, inclusive, em colaboração com a vereadora no Instagram.

Em outras três ocasiões, atendendo a pedidos da vereadora, a prefeitura de São Paulo intimou proprietários de imóveis nos bairros Pinheiros e Consolação exigindo a limpeza de fachadas rabiscadas com mensagens críticas a Israel em até 15 dias, sob risco de multa. Imóveis vizinhos, com pichações sortidas, entretanto, não receberam ordem igual da prefeitura.

Além de exigir que as subprefeituras removam as mensagens que a desagradam – até mesmo dentro do banheiro de um bar no bairro Santa Cecília –, a vereadora costuma requisitar a atuação da Guarda Civil Metropolitana, a GCM, solicitando apuração imediata dos responsáveis pelas manifestações que trata como “antissemitas” e encaminhamento à autoridade policial.

Na rua Estado de Israel, na Vila Mariana, a GCM passou a realizar rondas constantes para evitar novos atos de antissemitismo após um adesivo de cerca de 10 centímetros de altura com um escudo do São Paulo e a inscrição “A Palestina será livre” ser colado sobre uma placa com o nome da via.

Em julho, a prefeitura de São Paulo cortou o som e desligou o telão do show da banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo em um festival de rock promovido pela Secretaria de Cultura, no centro da cidade, após o telão mostrar a expressão “Palestina Livre”.

A prefeitura informou, em nota, que tomou a atitude “após falas e projeções que feriram cláusulas contratuais, com ofensas direcionadas a terceiros. Mas o acordo, ao qual o Intercept teve acesso, não tem essa previsão. Já a banda afirmou, nas redes sociais, que “não há qualquer cláusula” que a impeça de manifestar-se publicamente a favor da Palestina, postura que não é crime no país.

Prefeitura justifica ações como combate ao vandalismo

A justificativa legal da prefeitura de Ricardo Nunes para remover mensagens de solidariedade à Palestina é o vandalismo. O ato de pichação constitui infração administrativa passível de multa de R$ 5 mil. Em âmbito federal, a Lei de Crimes Ambientais pune a pichação com três meses a um ano de detenção.

O que chama atenção, entretanto, é a opção por silenciar e punir somente mensagens pró-Palestina, que são classificadas como antissemitas. Debaixo do Minhocão, por exemplo, todas as colunas têm grafites – considerados manifestação artística pelas leis municipal e federal –, mas a prefeitura determinou que fossem limpas apenas as duas que tinham a bandeira da Palestina e a inscrição “Palestina livre”, a pedido da vereadora Cris Monteiro.

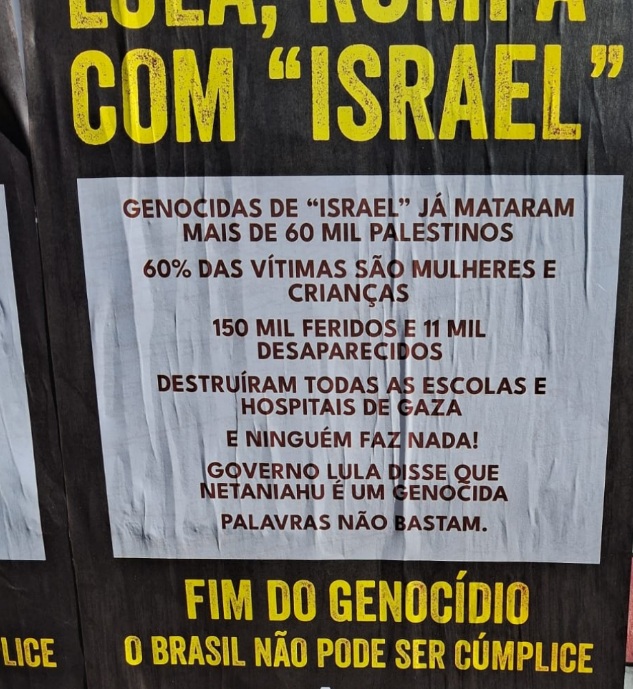

Ali perto, a fachada de um imóvel vazio anexo à estação Marechal Deodoro do metrô foi lavada por funcionários da prefeitura após a colagem de lambe-lambes com críticas a Israel.

O vidro continuou inteiro sujo da cola de anos de colagens ali, mas a mensagem indesejada pela vereadora sumiu. O cartaz pedia o “fim do genocídio” e que Lula rompesse com Israel.

Já na zona oeste, a subprefeitura de Pinheiros mandou uma equipe terceirizada de limpeza à pista de skate de uma praça para cobrir dois grafites que, segundo a vereadora Cris Monteiro, eram pichações antissemitas que “manifestam ofensa à liberdade religiosa e a um grupo étnico”.

Os grafites diziam: “Palestina Livre” e “Paz” – e só não foram apagados porque a empresa terceirizada alegou que seu contrato não cobria o serviço.

Cris Monteiro não aceitou dar entrevista ao Intercept, mas enviou uma nota reafirmando “seu compromisso com o combate a todas as formas de discurso de ódio, inclusive o antissemitismo” e dizendo que “manifestações que incitam o ódio, negam o Holocausto ou atacam coletivamente povos ou religiões devem ser coibidas com firmeza — sempre dentro dos limites legais e com absoluto respeito às liberdades individuais”.

A parlamentar pontua, ainda, que pichações “são atos ilegais, independentemente do conteúdo, e devem ser removidas”. Ela ainda afirma que todas as solicitações recebidas pelo seu gabinete são “cuidadosamente” analisadas antes de tomar qualquer ação. Por fim, reforça que sua atuação inclui “a proteção de minorias, a promoção da tolerância e o respeito à lei”.

Já a prefeitura de São Paulo, em nota, informou que as equipes de zeladoria realizam um “trabalho antipichação” que tem uma ação “diária e realizada independentemente do teor das mensagens, sem discriminação de cunho político, religioso ou de outra natureza”.

Segundo a prefeitura, a Guarda Civil Metropolitana “realiza patrulhamento comunitário e preventivo em todas as regiões da cidade e ressalta que pichação é crime ambiental”.

Vereadora Cris Monteiro se aproximou da comunidade judaica na campanha e defende interesses do lobby sionista

Cris Monteiro está em seu segundo mandato como vereadora em São Paulo. A bancária de 64 anos, que declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de R$ 16,4 milhões na eleição de 2024, conseguiu chegar à Câmara financiada, principalmente, por empresários. A busca pela reeleição a fez se aproximar mais da comunidade judaica.

Durante a campanha do ano passado, Cris propôs na Câmara Municipal agraciar com a Medalha Anchieta, maior honraria da cidade de São Paulo, o ex-presidente da Conib Luiz Kignel e a ex-presidente da União Brasileira Israelita do Bem-Estar Social, a Unibes, Denise Antão.

Convidada a apresentar sua plataforma eleitoral na Federação Israelita, braço estadual da Conib, no dia 23 de setembro de 2024, Cris Monteiro recebeu, dois dias depois da apresentação, uma doação de R$ 10 mil de Stela Blay, esposa de Jayme Blay, presidente de honra da Câmara Brasil-Israel. O próprio empresário já havia doado R$ 20 mil.

Em 2025, já reeleita, o indicado por ela para receber a mesma homenagem foi André Lajst, presidente da StandWithUs Brasil.

A StandWithUs Brasil atua como braço de propaganda do governo de Israel, financiada, de acordo com a própria organização, por “indivíduos, fundações e parceiros organizacionais”, sem detalhar quais.

Nos últimos meses, a StandWithUs e a Conib bancaram a ida de diversas delegações de brasileiros a Israel para conhecerem de perto a narrativa israelense sobre o conflito contra o Hamas. Entre os magistrados que aceitaram a viagem estava o ministro André Mendonça, indicado de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, o STF, e cinco ministros do Superior Tribunal de Justiça.

A StandWithUs também promove eventos que classifica como “imparciais” sobre o Oriente Médio em universidades, doação de livros com a visão de Israel sobre os conflitos na região e articulação no Congresso.

Em 2023, a entidade firmou parceria com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, já sob a gestão de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, para ensinar sobre antissemitismo e manifestações de ódio – a partir da sua visão – em mais de 100 escolas.

No início de julho, em meio à troca de ataques entre Israel e Irã, a StandWithUs Brasil e o seu presidente, André Lajst, postaram no Instagram uma imagem que dizia que “Irã mata” mulheres, gays e cristãos. A postagem permanece no ar, ao contrário da pichação “Israel mata crianças”.

Para Cris Monteiro, falar que Israel mata crianças é “uma manifestação de intolerância e discurso de ódio, incompatível com os princípios de respeito à diversidade e à dignidade humana”.

Questionada sobre os critérios para classificar uma mensagem como antissemita, a Conib em um primeiro momento informou que não se manifestaria. Depois, afirmou em nota que “adota e apoia” a definição de antissemitismo da Aliança Internacional de Memória do Holocausto, a IHRA, e que “esse movimento global visa fortalecer a luta contra a discriminação e promover a paz e a tolerância”.

Por fim, a Conib ressalta que “negar a existência do Holocausto, fazer denúncias mentirosas e estereotipadas sobre os judeus, considerar os judeus coletivamente responsáveis pelas ações do Estado de Israel são alguns dos exemplos práticos do documento”.

Para a Federação Árabe Palestina do Brasil, a Fepal, essa situação é uma tentativa de blindar Israel de críticas e perseguir quem ousa denunciar os crimes cometidos contra os palestinos, além de legitimar políticas genocidas, racistas, supremacistas, coloniais e de apartheid. “Resta pouco aos propagandistas sionistas a não ser a tentativa desavergonhada de intimidar, constranger e perseguir quem denuncia os crimes”, afirma Marcos Feres, secretário de comunicação da Fepal.

Extrema direita instrumentaliza antissemitismo, avaliam pesquisadores

A definição elástica de “antissemitismo” adotada pela prefeitura vem da cartilha da IHRA, que tem sido usada para interditar manifestações de apoio à causa palestina e críticas ao genocídio praticado por Israel na Faixa de Gaza.

Em quase todos os pedidos feitos pela vereadora Cris Monteiro, a gestão Ricardo Nunes reconheceu que havia antissemitismo sem qualquer avaliação jurídica.

Durante a campanha de reeleição, o prefeito foi recebido na sede da Federação Israelita de São Paulo e disse se sentir parte da comunidade judaica. “Contem sempre comigo, vocês têm sempre a minha gratidão”, afirmou, prometendo combater antissemitismo.

Sob Nunes, São Paulo foi uma das primeiras cidades brasileiras a adotar a definição de antissemitismo da IHRA, organismo internacional com o qual o Itamaraty rompeu em julho sob a acusação de instrumentalização da pauta de combate ao antissemitismo.

LEIA TAMBÉM:

- Empresa brasileira vende aço para indústria de armas de Israel durante guerra em Gaza

- Propaganda de guerra e tecnologia de vigilância: por que Israel pagou viagem de prefeitos brasileiros

- Os boicotes funcionam: marcas de Israel não conseguem atrair consumidores

“O IHRA é a principal entidade que tem levado à frente a manipulação do antissemitismo e sua definição vem sendo acatada por diversos organismos ao redor do mundo para censurar movimentos pró-Palestina”, explica Bruno Huberman, professor do curso de Relações Internacionais da PUC-SP. “A StandWithUs e a Conib têm sido responsáveis por trazer o IHRA ao Brasil”, afirma.

A definição de antissemitismo do IHRA é a seguinte: “O antissemitismo é uma determinada perceção dos judeus, que se pode exprimir como ódio em relação aos judeus. Manifestações retóricas e físicas de antissemitismo são orientados contra indivíduos judeus e não judeus e/ou contra os seus bens, contra as instituições comunitárias e as instalações religiosas judaicas.”

O próprio organismo faz uma ressalva: “No entanto, as críticas a Israel, semelhantes às dirigidas contra qualquer outro país, não podem ser consideradas antissemitas”.

Essa ressalva foi considerada pela gestão Nunes em uma única ocasião, quando um técnico da subprefeitura da Mooca, na zona leste, rejeitou o pedido de Cris Monteiro para que fosse apagado um grafite em imóvel particular que tinha uma mulher muçulmana com uma bandeira do país e a inscrição “Palestina livre”.

“É importante distinguir o antissemitismo (ódio aos judeus) do antissionismo (crítica ao Estado de Israel ou à sua política). Embora em alguns casos discursos antissionistas se confundam com antissemitismo, nem toda manifestação de apoio à Palestina é antissemita”, escreveu o técnico.

Depois, complementou que o grafite não causa “ofensas diretas à comunidade judaica ou incitação à violência ou ódio religioso” e não pode ser enquadrado como uma “manifestação antissemita”. Mas não passou de uma interpretação isolada.

Para o pesquisador Michel Gherman, doutor em História Social e professor da PUC-RJ, o combate ao antissemitismo tem sido instrumentalizado em benefício de pautas da extrema direita.

“Não é um debate sobre judeus, é sobre política brasileira. É o resultado de uma perspectiva lava-jatista, em que a condenação do outro se dá a priori – pela percepção que eu tenho sobre o outro é que ele deve estar preso, calado, exilado da existência pública. Incorporaram isso como prática cotidiana, estão buscando quem prender”, avalia Gherman, que se autodenomina sionista de esquerda.

Ele lembra que Cris Monteiro, quando acusada de racismo por uma fala na tribuna da Câmara Municipal de São Paulo em abril, disse ser vítima de preconceito por ser “branca e bem cuidada” e que viveria “suicídio político” se falasse sobre uma mulher negra e seus “sapatos baratos”. A declaração aconteceu em um evento da Federação Israelita de São Paulo.

A maior parte das mensagens apontadas pela vereadora como antissemitas em São Paulo associam Israel à mortes – de crianças e palestinos – e/ou comparam as ações do governo israelense na Faixa de Gaza ao nazismo, em referência ao denunciado genocídio do povo palestino.

‘Estão buscando quem prender’

As acusações atingem uma ferida do povo judeu, já que os primeiros elementos do antissemitismo remontam aos séculos 12, 13 e 15, quando eles passaram a ser acusados pelo desaparecimento de crianças. Já no século passado, 6 milhões de judeus foram mortos pelos regime nazista de Adolf Hitler durante o Holocausto.

Para Gherman, entretanto, o passado não pode obstruir o debate sobre as ações do governo de Israel no presente. “Há crianças sendo mortas sob quaisquer parâmetros que você esteja avaliando, seja por fome, bombardeio ou ataques indiscriminados”, pontua.

A lógica do IHRA é que, ao longo da história, quem acusou os judeus de matar crianças estava mentindo. Logo, praticando antissemitismo. Mas como isso se relaciona ao fato de, agora, Israel matar crianças em Gaza? “O IHRA tenta garantir que você pare de acusar essas mortes, para não ser acusado de ser antissemita. É um controle de discurso, de tentar transformar pessoas em antissemitas e desclassificá-las”, diz Gherman.

Huberman, da PUC-SP, aponta que a tentativa de associar Israel e os judeus como uma coisa só tem o objetivo de censurar vozes pró-Palestina. “Israel se reivindica um estado judeu, mas é um estado. Existe uma desvinculação entre estado e povo, representantes e representados, fazer como se fosse a mesma coisa é algo medieval, é de algo de antes da secularização. O Vaticano é representante da igreja católica, mas criticar o Vaticano não significa que você está sendo cristofóbico”, avalia.

Segundo ele, esse é um movimento global, presente principalmente nos EUA e na Europa, estimulado pelo IHRA. “Essa manipulação do antissemitismo já se tornou uma política de estado do governo Trump, enquanto no Reino Unido a principal organização pró-palestina foi classificada como terrorista”, diz Huberman. “Essa é a principal estratégia de Israel e seus aliados para confrontar a solidariedade com a Palestina.”

No Brasil, esse lobby já aparece até em projeto de lei, de autoria do deputado federal e ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, o general Eduardo Pazuello, do PL do Rio de Janeiro, que adota “a definição de antissemitismo do IHRA, vedando a distorção, a negação, o relativismo ou revisionismo histórico do Holocausto”. A proposta está parada na Comissão de Direitos Humanos da Câmara desde março.

PRECISAMOS DAS SUAS IDEIAS

O Intercept Brasil precisa da sua ajuda para definir sua estratégia editorial. É muito importante.

Nossa redação não tem patrão nem rabo preso. Somo 100% financiados por quem acredita em jornalismo independente: você.

Por isso sua opinião é fundamental para nós. E sua resposta é como uma doação.

Responda um breve questionário. É uma contribuição acessível a todos e ajuda a definir o futuro do Intercept.

Esta pesquisa leva menos de 3 minutos e vai ajudar a orientar nossas próximas investigações e iniciativas.

Cada resposta conta.

PARTICIPE AGORA