Cidinha da Silva, autora de 17 obras autorais, entre elas “#Parem de nos matar!” e “Um Exu em Nova York”, ganhador do prêmio Biblioteca Nacional (2019), na categoria contos.

Foto: Arquivo pessoal

As variações do bordão irrefletido que atribui à Marielle morta poderes de promover justiça ou vingança sobre seus algozes, como “Marielle vai nos vingar”, podem ser lidas como ingenuidade, boa fé desprovida de leitura política, ou ainda o modismo de tornar tudo um espetáculo. Mas desconsidera a dor das famílias, amigas, companheiras, admiradoras e todas as pessoas que de alguma forma se sentem sobreviventes de um crime que nos assombrará para sempre.

A banalização da morte de pessoas promovida pela necropolítica nos atinge de várias formas, inclusive, tornando essa eliminação da vida algo ordinário e aceitável, propalado por uma linguagem que empresta à morte conotação de jogos de videogame. Mas nós que nos julgamos ou nos apresentamos como defensores de direitos desses mesmos sujeitos não estamos sabendo reagir a esse genocídio.

Internalizamos essa política da morte que nos atordoa e nos entorpece politicamente. Ficamos desorganizados emocional, mental e fisicamente e nos faltam estratégias frente às políticas de extermínio cada vez mais institucionalizadas e aos traumas decorrentes. Estamos perdidos e também não temos líderes que nos orientem.

Nós que nos julgamos defensores de direitos desses mesmos sujeitos não estamos sabendo reagir a esse genocídio.

A cultura de espetacularizar a vida se estendeu à morte e suas circunstâncias, levando de roldão a vivência do luto, que agora se experimenta em capítulos de dor documentada nos diários virtuais e por meio de textos variados, formatados em cartazes coloridos e imagens mórbidas.

A declaração de Carlos Augusto Marighella dando conta de que não quis assistir o filme sobre seu pai, o guerrilheiro Carlos Marighella, morto pela ditadura, por ser doloroso demais, deveria chacoalhar nossos sentidos para considerar os sentimentos das pessoas próximas de quem perde entes queridos para a prática diária da política de extermínio de pessoas negras e pobres.

Deveríamos reverberar mais a voz embargada de Anielle Franco, irmã de Marielle, ao corrigir o ocupante do Palácio do Planalto que desdenhosamente a chamou de “Mariela”, enquanto se defendia das acusações de ter liberado a entrada do assassino da vereadora no condomínio residencial onde residia.

Esse tipo de questão ética me acompanhou durante a elaboração do livro “#Parem de nos matar!” (Polén Livros, 2016). Eu escrevi sobre o genocídio do negro no Brasil que resulta das práticas estruturais de racismo, discriminação racial, violência policial. Abordei ainda a branquitude e seus privilégios raciais, bem como os ataques do sistema racista à subjetividade negra. Era necessário investigar, detalhar, documentar, nominar as pessoas mortas e desaparecidas para não esquecermos, mas mantendo o cuidado com os que ficaram e amavam essas pessoas.

Percebi de forma mais nítida a importância desse limite ético nas minhas andanças pelo Brasil para lançamentos e outras atividades de divulgação do livro. Deparei-me com sobreviventes das execuções e desaparecimentos forçados. Em Ribeirão Preto, encontrei irmã e amigas de Luana Barbosa, jovem negra, lésbica, morta em decorrência de espancamento levado a cabo por policiais da cidade. Fiquei sabendo que a mãe de Luana não suportava ver o rosto da filha estampado nas camisetas de denúncia confeccionadas por membros da família, pois isso avivava sua dor. Para poupá-la, os familiares decidiram vestir a camiseta, importante peça de denúncia e cobrança de justiça, na rua. Sequer a lavavam e colocavam para secar nos varais da casa da mãe de Luana.

Em 2018, em Salvador, participei de uma mesa de debate promovida pelas Mães de Maio com Ruth Fiuza, mãe de Davi Fiuza, garoto negro de 16 anos recolhido pela polícia na rua de sua casa em 2014 e nunca mais visto. Foi um momento de muita tensão porque me perguntava de que servia o livro, o que eu poderia dizer diante da dor daquela mulher, do tamanho abismal de sua perda.

Débora Silva, liderança das Mães de Maio, perguntou-me de maneira muito delicada e discreta antes de começarmos a mesa, se eu havia escrito o livro por ter perdido alguém muito próximo. Respondi um pouco constrangida que não, eu não havia tido ninguém próximo desaparecido ou morto pela violência do estado. Então, de maneira muito generosa, antes de se dirigir mais uma vez ao público para inventariar suas perdas para a violência policial, Débora me disse que o livro fazia sentido, tinha importância para o movimento.

Em 2019, no gabinete de deputada psolista Talíria Petroni, no Rio de Janeiro, encontrei um entristecido e abatido professor dos meninos do Morro da Lagartixa, aqueles cinco jovens negros alvejados por 111 tiros quando voltavam para casa, depois de comemorar o primeiro salário do caçula do grupo em 2016.

A gente deve gritar porque a dor de perdas tão brutais cala a voz de quem cria essas crianças assassinadas.

Por ocasião da morte da menina Ágatha Félix, neste ano, escrevi que qualquer pessoa que tenha perdido uma criança na família sabe que não existe nada comparável à dor dos pais. Nada que seja equivalente à dor sentida pela mãe, que pode também ser a tia, a avó que cria, quase sempre uma mulher.

A gente sente ódio, impotência, medo, fracasso como ser humano. A gente pode chorar em solidariedade às mães e pais das crianças mortas na guerra às pessoas negras, faveladas e de periferia. A gente deve gritar porque a dor de perdas tão brutais cala a voz de quem gerou ou de quem cria essas crianças assassinadas. Por isso devoto tanto respeito e admiração às Mães de Maio e a outros coletivos de mães que, a despeito da dor imensurável da perda de filhos para a violência do estado, conseguem erguer a voz para que não sejam esquecidos.

As mortes não doem igualmente, não repercutem da mesma forma e o assassinato de Ágatha Félix, uma menina de oito anos, no Complexo do Alemão, dentro do transporte da favela, acompanhada pela mãe, nos deixou em estado de desamparo absoluto. Ela estava protegida pela mãe – lembrem-se de que criamos a ilusão de que nos momentos que somos cuidados pela mãe nada de mal nos acontecerá. Não foi assim, o tiro de fuzil do estado não deu tempo para a mãe se jogar sobre o corpo da filha e talvez receber o tiro em seu lugar. Entendem porque não há nada que se aproxime da dor sentida pela mãe dessa criança?

Nos acostumamos a ver meninos negros como miniaturas de homens negros, alvo prioritário da perseguição racista.

Parece que a matança dos meninos negros já não nos sensibiliza tanto. Talvez, naquele fundo da gente, bem escondido, procuremos explicações para o inexplicável – uma vida dupla, de manhã na escola e à tarde no tráfico ou más companhias ou ainda o fascínio exercido pela figura do bandido todo-poderoso nos pequenos. O certo é que nos acostumamos a ver meninos negros como miniaturas de homens negros, alvo prioritário da perseguição racista.

Lembro-me de um cortejo de Congada que acompanhei em Belo Horizonte e um garotinho negro de quatro anos, no máximo, evoluía graciosamente com chocalhos nos pés. Uma adolescente branca à minha frente o observava tão encantada como eu, quando chamou a atenção da mãe para o menino, ouviu este comentário como resposta: “bonitinho mesmo, pena que cresce”.

Mas, dessa vez, mataram uma menina que “fazia inglês e balé”, como esbravejou o avô em desespero, acompanhada da mãe, dentro do transporte privado que serve à favela. Não dá para dizer que ela estava “solta” na rua, brincando. Não dá para criminalizá-la como suposta “amante” de traficante como insinuam sobre as meninas de 11, 12 anos também mortas por balas de direção certa. Ágatha Félix era o ideal de criança de oito anos: saudável, bem cuidada e protegida pela família, estudiosa, alegre. Uma menina que se vestia de mulher-maravilha, devia ter planos de poder e força.

Alguém disse que Ágatha não teve tempo de ser Marielle. O velho e bom Steve Biko nos lembra que estamos por nossa própria conta, como sempre estivemos.

O seu futuro está sendo decidido longe dos palanques.

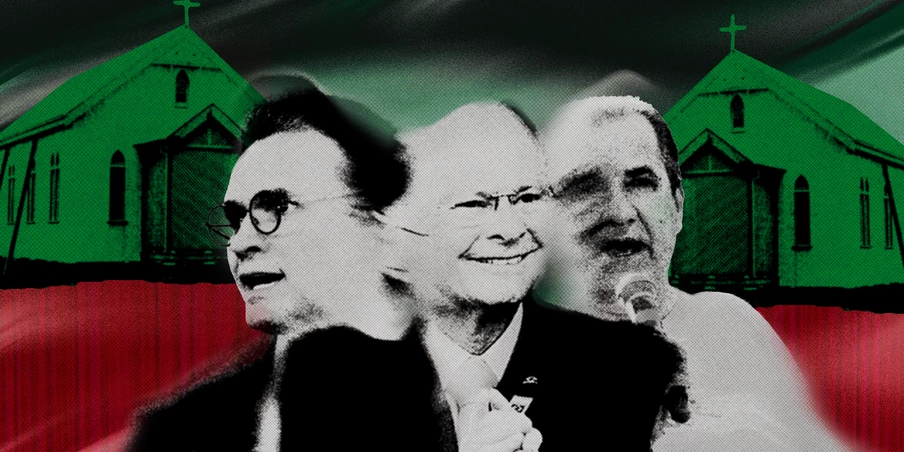

Enquanto Nikolas, Gayers, Michelles e Damares ensaiam seus discursos, quem realmente move o jogo político atua nas sombras: bilionários, ruralistas e líderes religiosos que usam a fé como moeda de troca para retomar ao poder em 2026.

Essas articulações não ganham manchete na grande mídia. Mas o Intercept está lá, expondo as alianças entre religião, dinheiro e autoritarismo — com coragem, independência e provas.

É por isso que sofremos processos da Universal e ataques da extrema direita.

E é por isso que não podemos parar.

Nosso jornalismo é sustentado por quem acredita que informação é poder.

Se o Intercept não abrir as cortinas, quem irá? É hora de #ApoiarEAgir para frear o avanço da extrema direita.