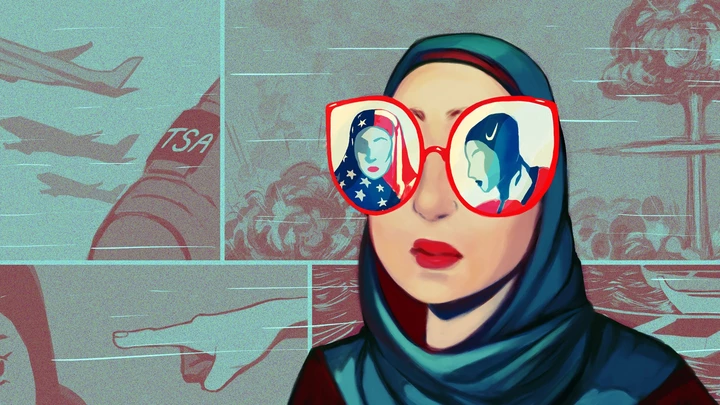

A Nike lançou seu primeiro hijab esportivo em dezembro de 2017, anunciado com elegantes fotos preto e branco de atletas muçulmanas bem-sucedidas vestindo o Pro Hijab decorado com o icônico swoosh (nome do logotipo famoso da marca). No mesmo mês, o TSA (Transport Security Administration) selecionou 14 mulheres que vestiam hijabs para uma revista no aeroporto Newark; elas foram, então, apalpadas, revistadas e detidas por duas horas.

Entre fevereiro e março do ano passado, Gucci, Versace e outras marcas de luxo em suas respectivas semanas de moda outono/inverno trouxeram às passarelas basicamente só mulheres brancas vestindo véus semelhantes a hijabs. Naquela mesma época, duas mulheres entraram com um processo de direitos humanos contra a cidade de Nova York por um incidente que em a polícia nova-iorquina as forçou a remover seus hijabs para fotos de fichamento policial.

A Gap, marca de roupas famosa por seu ethos totalmente americano, mostrou em suas propagandas de volta às aulas do ano passado uma menina sorridente vestindo um hijab. Enquanto isso, crianças eram forçadas a sair de uma piscina pública em Delaware; foi dito a elas que seus hijabs poderiam entupir o sistema de filtragem da água.

Ao vender roupas recatadas ou colocando em foco as hijabis (mulheres que vestem o véu) em propagandas, a indústria de roupas dos Estados Unidos está convocando mulheres muçulmanas para se tornaram o seu mais novo nicho consumidor. Para acessar o potencial multibilionário do mercado consumidor muçulmano nos EUA, grandes varejistas se posicionaram como refúgios conscientes socialmente para muçulmanos, operando a partir da motivação de lucro ao invés do imperativo moral.

Muitas mulheres muçulmanas, principalmente aquelas que cresceram após o 11 de setembro, podem achar a inclusão delas enquanto consumidoras um alívio da islamofobia diária. No entanto, as representações difundidas por empresas varejistas são redutoras da identidade dos muçulmanos americanos. A algumas muçulmanas que se conformam com as expectativas de patriotismo e consumismo é garantida a visibilidade, enquanto outras, como mulheres muçulmanas negras, são apagadas da narrativa do islã nos EUA. No meio disso, muçulmanos cujo trabalho é explorado fora do país desaparecem da consciência corporativa.

O mercado consumidor muçulmano

Em fevereiro, a Macy’s se tornou a primeira loja de departamentos americana a vender uma linha de roupas recatadas, chamada Coleção Verona. A loja foi amplamente elogiada como “inclusiva” e que estaria “levando a diversidade a sério”. O site Refinery29 disse que “É ótimo ver a Macy’s realmente dando passos em direção a advogar as causas que diz acreditar”.

Coleção Verona da loja Macy’s.

Fotos: Lisa Vogl/Cortesia de Lisa Vogl

A Macy’s divulgou a Coleção Verona logo após anunciarem que diversas lojas fechariam em 2018 (mais de 120 lojas fecharam as portas desde 2015). Uma semana antes do lançamento, as ações da varejista bateram seu menor valor de 2018. Mas, após a divulgação, as coisas pareciam estar melhorando para a empresa. “Nesse momento, para investidores, a nova linha de roupas deve ser tratada com cautelosa empolgação pelo que pode significar para a empresa de agora em diante”, disse um analista de negócios.

A instabilidade financeira da Macy’s ao começar a vender hijabs e roupas recatadas coloca em questão o motivo por trás da repentina preocupação em suprir o mercado de consumidoras muçulmanas. Por que agora?

“Parece uma forma de gerar publicidade colocando uma imagem inclusiva, tentando fazê-los parecer mais relevantes”, disse ao Intercept Sylvia Chan-Malik, autora de “Being Muslim: A Cultural History of Women of Color in American Islam” (“Ser muçulmana: Uma história cultural das mulheres de cor no Islã Americano”, em tradução livre). “Mas talvez isso seja cínico, porque eu conheço muitas mulheres muçulmanas que ficaram muito felizes [com a propaganda]. Eu só não sei quais são as intenções.”

Além da Nike, Gap e designers famosos, há diversos exemplos recentes da indústria de varejo e de moda nos EUA “flertando” com mulheres muçulmanas que se vestem de modo mais recatado. Em 2016, a semana de moda de Nova York apresentou o seu primeiro desfile completamente com hijabs da designer indonésia Anniesa Hasibuan. Na mesma época, a marca CoverGirl trouxe a blogueira de beleza Nura Afia como sua mais nova embaixadora da marca. Em maio do ano passado, a rede H&M lançou uma linha de roupas recatadas próximas ao período do Ramadã.

Desde o início dos anos 2010, empresas multinacionais ocidentais supriram as necessidades de consumidores muçulmanos após consultores de marketing os identificarem como um grupo de influência demográfica com crescente poder de compra. De acordo com o último Thomson Reuters State of the Global Islamic Economy Report, muçulmanos ao redor do mundo gastaram cerca de 254 bilhões de dólares em 2016, o que estaria previsto para aumentar para 373 bilhões em 2022.

Varejistas ocidentais concentraram a maior parte de seu alcance muçulmano em consumidores estrangeiros. Dolce & Gabbana, Tommy Hilfiger e DKNY estão entre as marcas que venderam coleções-cápsula (coleção composta por itens de vestuário fora das grandes coleções de estação) ou roupas recatadas já estocadas exclusivamente em suas lojas do Oriente Médio. No último verão, a MAC Cosmetics lançou um glamouroso tutorial de maquiagem para o suhoor, a refeição antes do amanhecer durante o Ramadã, tendo como alvo mulheres na região do Golfo.

Pesquisas de consumo no mercado americano revelaram uma oportunidade similar de lucro. Em 2013, Ogilvy Noor, a “divisão islâmica de marca” da empresa de propaganda Ogilvy, estimou que o poder de compra de americanos muçulmanos seria de 170 bilhões de dólares. DinarStandard e o American Muslim Consumer Consortium reportaram que muçulmanos americanos gastaram 5,4 bilhões em vestuário naquele mesmo ano.

Fotos: Cortesia de Rawan Al Sadi

A Ogilvy Noor determinou que millenials muçulmanos estão levando o consumismo adiante com sua crença coletiva de que “fé e modernidade caminham juntas”.

“Se eu fosse escolher uma pessoa que represente a vanguarda dos muçulmanos do futuro, seria uma mulher: com boa educação, entendida em tecnologia, cosmopolita, determinada a definir seu próprio futuro, leal à marca e consciente que seu consumo diz algo importante sobre quem ela é e como ela escolhe viver sua vida”, explicou Shelina Janmohamed, vice-presidente da Ogilvy Noor, que é muçulmana. “As consumidoras que são alvo dessas marcas são jovens, estilosas e estão prontas para gastar seu dinheiro”.

A abordagem da Ogilvy Noor busca resumir quem essas jovens muçulmanas são, o que pode ser, então, monetizado por empresas. O poder econômico surpreendente do mercado muçulmano é o fator determinante dos esforços do varejo em explorá-lo – sendo algo menor como as muçulmanas podem de fato se beneficiar disso. Mas, para muitas jovens muçulmanas, visibilidade de consumo pode demonstrar um reconhecimento daquilo que é convencional assim como a sensação de pertencimento, não importando as intenções corporativas.

“Talvez eu me sinta mais segura”

Enquanto varejistas são, no fim das contas, incentivados pelo lucro, marcas de roupas e cosméticos também estão fornecendo mais opções para mulheres que escolhem se cobrir, assim como satisfazendo os desejos delas por representação, disse Elizabeth Bucar, autora de “Pious Fashion: How Muslim Women Dress” (“Moda devota: Como as muçulmanas se vestem”, em tradução livre).

“Muçulmanos são uma grande parte da população americana hoje – eles são visíveis”, disse Bucar, professora associada à Universidade Northeastern, ao Intercept. “Eles estão se candidatando a cargos políticos, são nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos e, do ponto de vista do varejo, eles também são consumidores.”

Muitas muçulmanas celebram, e ativamente participam, dos esforços para reconhecê-las como consumidoras. Blogueiras muçulmanas de moda e beleza no Instagram e no YouTube promovem marcas para centenas de milhares de seguidores. A designer da Coleção Verona, Lisa Vogl, e a modelo Mariah Idrissi, estão dentre aquelas que tiveram sucesso comercial em parceria com grandes marcas.

Em setembro, o Museu Memorial M. H. de Young em São Francisco abriu a primeira grande exibição em moda muçulmana contemporânea, mostrando que o vestuário feminino muçulmano é um tópico legítimo de interesse nos EUA. “Nós queríamos compartilhar com o restante do mundo o que temos visto na moda muçulmana de forma a criar um entendimento melhor sobre ela”, disse o antigo diretor do museu, Max Hollein, ao New York Times.

Foto: Cortesia dos Museus de Belas Artes de São Francisco

Visibilidade de consumo também pode demonstrar um passo adiante na inclusão de muçulmanos como americanos em tempos politicamente hostis, principalmente para a geração que cresceu durante a guerra ao terror, quando a maior parte das representações mostravam muçulmanos como terroristas estrangeiros e uma ameaça à segurança nacional.

“Isso é uma validação muito grande em um nível pessoal para mulheres muçulmanas que usam véu, que sofrem com comentários, críticas duras e a violência que elas encontram todos os dias”, disse Chan-Malik, professora associada na Universidade Rutgers. “É quase um senso prático de alívio, algo como ‘Ah, se isso se tornar normal, talvez eu me sinta mais segura’”.

Que a representação crescente é significativa para algumas muçulmanas é algo que não pode ser ignorado. No entanto, quem é visto e como é visto é algo que expõe as lógicas subjacentes do capitalismo que nivelam a falsa visibilidade de que as mulheres muçulmanas são as mais comercializáveis.

O “fetiche pelo hijab”

O mercado homogeniza as muçulmanas, transformando diversidade em um produto que pode ser facilmente digerido. “Certos tipos de representação e visibilidade são privilegiados, enquanto outros são tidos como indesejáveis”, escrevem Ellen McLarney, professora associada da Universidade Duke e Banu Gökariksel, da Universidade da Carolina do Norte. “Identidades muçulmanas desagradáveis às sensibilidades do mercado são excluídas, frequentemente levando a maiores marginalizações nas interseções de classe, raça e etnicidade.”

Isso fica evidente em como as indústrias da moda e da beleza garantem visibilidade a certas mulheres muçulmanas. Ao escrever sobre o “fetiche pelo hijab” na cultura de consumo, a colunista do jornal The Guardian, Nesrine Malik, descreveu como as representações de mulheres muçulmanas em propagandas se enquadram em “uma imagem, com a luz perfeita, de uma mulher vestindo hijab cheia de filtros, bonita, burguesa e de pele clara”.

Na verdade, a maior parte das muçulmanas nos Estados Unidos nem sempre usa o véu em público; um quinto dos americanos muçulmanos são negros; quase metade dos americanos muçulmanos declararam renda de menos de 30 mil dólares no ano passado; e muitos americanos muçulmanos se identificam como queer, transgênero ou pessoas com não-conformidade de gênero.

Apesar do fato de que mulheres muçulmanas negras são amplamente ausentes da cultura de consumo comum, diz Kayla Wheeler, professora assistente na Universidade Grand Valley State, as mulheres da Nação do Islã e do Moorish Science Temple of America alicerçaram as fundações para a moda muçulmana nos EUA décadas atrás.

“A Nação do Islã tentou usar roupas para dar a mulheres negras uma nova identidade respeitável que lhes foi negada pela supremacia branca, para que elas pudessem … ir contra os estereótipos de mulheres negras como promíscuas, assexuadas ou nem mesmo mulheres ou humanos reais”, diz Wheeler, que pesquisa a moda muçulmana negra.

A modelo somali-americana Halima Aden e a esgrimista olímpica Ibtihaj Muhammad, junto das designers Nzinga Knight, Eman Idil e Lubna Muhammad, estão entre as poucas mulheres negras muçulmanas que ganharam visibilidade na indústria da moda.

“Mulheres negras muçulmanas são triplamente mais vulneráveis nos EUA a ataques racistas, misóginos e islamofóbicos.”

Wheeler disse que os véus de mulheres negras muçulmanas podem ser racialmente distintos em estilos de dobrar e ainda em tecidos – nuances que são obscuras nas imagens comerciais com a predominância de mulheres do Oriente Médio e do sul da Ásia. Em meio a isso, mulheres negras muçulmanas são triplamente mais vulneráveis nos EUA a ataques racistas, misóginos e islamofóbicos (no mês passado, um homem branco apontou uma arma para um grupo de adolescentes negros muçulmanos, incluindo meninas que usavam véu, em um McDonald’s em Minnesota).

“Negros muçulmanos não são vistos com tanta simpatia como os muçulmanos pardos,” disse Wheeler ao Intercept. “Todos enfrentam a islamofobia, mas quando se adiciona a anti-negritude e suspeitas do islã negro não ser o islã real, eles se tornam não apenas uma ameaça estrangeira, mas uma ameaça local.”

A postura corporativa em relação a grupos marginalizados – o que a professora de direito Nancy Leond, da Universidade de Denver, descreve como capitalismo racial – é, há muito tempo, uma prática de negócios para persuadir grupos minoritários a se tornaram leais às marcas e consumidores liberais a comprar produtos como uma afirmação política.

Uma imagem de uma propaganda da L’Oréal Paris com Amena Khan.

Em janeiro, a L’Oréal Paris anunciou sua “única e revolucionária” campanha de produtos para cabelos com a modelo e influenciadora digital Amena Khan. No anúncio, ela vestia um hijab rosa claro, com um blazer rosa, em frente a um fundo também rosa. Em uma semana, Khan deixou de participar da campanha após seus tuítes criticando Israel pelos ataques em Gaza em 2014 virem a público. Em declaração, a L’Oréal Paris concordou com a decisão de Khan de se retirar, dizendo que a empresa está “comprometida com a tolerância e o respeito a todas as pessoas.”

Marcas “querem o rosto, mas não querem a política complexa, a identidade ou a voz por trás dele”, disse Hoda Katebi, blogueira de moda política e organizadora comunitária, ao Intercept, referindo-se às suas próprias experiências com marcas que a convidaram para trabalhar com ou ser modelo de suas roupas. “Uma vez que uma mulher muçulmana se impõe, eles acabam com isso.”

A fetichização do hijab descende de décadas de imagens estereotípicas que foram usadas para fortificar projetos imperialistas no Oriente Médio e políticas islamofóbicas e atitudes em solo americano. A interferência americana em países de maioria muçulmana e na guerra ao terror foi o contexto político em que varejistas e publicitários transformaram mulheres muçulmanas e suas roupas em commodities.

Foto: Bryan R. Smith/AFP/Getty Images

O véu e o império americano

A representação das mulheres muçulmanas e do véu na cultura de consumo norte-americana mudou ao longo da história, junto com os interesses do império americano. O véu, que contempla uma miríade de formas de cobrir a cabeça, já recebeu vários significados, muitas vezes contraditórios: empoderador, opressivo, ameaçador, elegante, subversivo.

Por décadas, o mito da benevolência imperial informou a política externa dos EUA, ao lado de uma falsa preocupação com as mulheres muçulmanas e suas condições culturais, que serviram para promover os interesses em benefício da elite política e econômica.

O véu virou fetiche nos EUA durante o movimento feminino do Irã após a revolução de 1979, disse Chan-Malik ao Intercept. As mulheres se mobilizaram em uma semana de protestos após o aiatolá Khomeini, que substituiu o xá apoiado pelos Estados Unidos, Reza Pahlavi, estabelecer o uso compulsório do véu, impedindo-as de escolher se queriam ou não cobrir a cabeça.

Mulheres muçulmanas reunidas perto de uma placa com a imagem do aiatolá Komeini, durante uma manifestação no início de fevereiro de 1979, em Teerã, no Irã.

Foto: Bettmann Archive/Getty Images

A mídia norte-americana focou no xador (véu que cobre todo o corpo, com exceção do rosto) como o símbolo da opressão a que as “pobres mulheres muçulmanas” eram submetidas sob o governo do aiatolá, escreve Chan-Malik em seu livro. “Os direitos das mulheres se tornaram um grito de guerra que podia ser utilizado pelos Estados Unidos para explicar o mal do Oriente Médio e o ‘terror’ do Islã.”

As imagens criadas e difundidas durante essa época estabeleceram um orientalismo americano que continua a formar uma ideia das mulheres muçulmanas como reprimidas e precisando de um salvador norte-americano.

Em seu livro “The Veil Unveiled: The Hijab in Modern Culture” (“O Véu Revelado: o Hijab na Cultura Moderna”, em tradução livre), a professora Faegheh Shirazi, da Universidade do Texas em Austin, lista uma série de estratégias de marketing anteriores ao 11 de setembro de 2001, baseadas em estereótipos orientalistas, que eram utilizadas para vender carros, computadores, perfume e até mesmo sopa: “a mulher misteriosa escondida atrás de seu véu, esperando para ser conquistada por um homem americano; a mulher submissa, forçada a se esconder atrás do véu; e a mulher genérica encoberta pelo véu, representando todos os povos e culturas do Oriente Médio.”

Após o 11 de setembro, a burca virou o símbolo mais visível da Guerra do Afeganistão, transformada em uma arma a mais para servir aos interesses imperiais do governo Bush. Em uma famigerada fala no rádio, a primeira-dama Laura Bush alegou que o Talibã “ameaçava arrancar as unhas de mulheres que usassem esmalte”, um detalhe sórdido sugerindo que inclusive produtos de beleza estavam sujeitos a um policiamento tirânico. Tirar o véu das mulheres afegãs representaria sua “liberdade”, bem como sua transformação em consumidoras.

Após a queda do Talibã, a indústria de beleza dos EUA agiu como um braço do império e aproveitou a oportunidade para exportar produtos e técnicas ocidentais ao Afeganistão. As revistas Marie Claire e Vogue, acompanhadas por empresas de cosméticos como Paul Mitchell e Estée Lauder, financiaram o “Beleza Sem Fronteiras”, uma escola em Cabul dedicada a ensinar mulheres como trabalhar em um salão de beleza, ignorando o fato de que esses salões já existiam no país. Xampus e maquiagens americanos se tornaram ferramentas para liberar mulheres muçulmanas.

Foto: Robert Nickelsberg/Getty Images

No início desta década, o véu ainda era visto com suspeita quando vestido por mulheres muçulmanas, mas em geral havia se transformado em uma commodity provocativa e frequentemente sexualizada. A “burca chique” aparecia em revistas de moda e passarelas e jogava com o choque gerado pelo véu, escreve McLarney. A marca de jeans Diesel lançou uma peça publicitária em 2013 com uma mulher branca tatuada, fazendo topless e usando um niqab, enquanto celebridades não-muçulmanas, incluindo Rihanna, Madonna e Lady Gaga, brincavam de vestir véus como se eles fossem fantasias. A manipulação capitalista, escreve McLarney, havia transformado o véu “de um emblema de profunda desumanização em uma expressão de moda, protesto e mesmo liberdade individual.”

As roupas das mulheres muçulmanas adquiriram um novo significado no governo Trump, que endossa tacitamente a exclusão, criminalização e ódio aos muçulmanos. O pedido de campanha de Trump por um registro de muçulmanos e uma “paralisação total e completa da entrada de muçulmanos nos Estados Unidos”, que se manifestou na prática com o banimento à entrada de viajantes muçulmanos no país, deu o tom da sua abordagem a muçulmanos nascidos nos EUA.

Em resposta, os progressistas transformaram a mulher muçulmana em um ícone feminista. A imagem estilizada de uma mulher usando uma bandeira americana como hijab, criada pelo artista de rua Shepard Fairey, apareceu sobre a multidão na Marcha das Mulheres como um símbolo de inclusão multicultural e resistência política. No entanto, como muitos já assinalaram, a imagem distorce a história de violência estatal e injustiça contra muçulmanos nos EUA e no exterior — e a cumplicidade do movimento feminista americano nisso tudo. A óbvia presença do poster em manifestações anti-Trump também evocava como muçulmanas-americanas são representadas de formas que podem ser danosas à comunidade.

A política da visibilidade

A visibilidade seletiva das hijabis reforça um falso binarismo entre muçulmanas “boas” e “más”, apoiando muçulmanas progressistas e militantes como toleráveis e benignas sem corrigir as percepções profundamente consolidadas de muçulmanos como terroristas e fanáticos. Embora a maioria dos americanos não conheça pessoalmente um muçulmano, o Pew Research Center destaca que eles são o grupo religioso visto da forma mais negativa. Um estudo recente também demonstrou que ataques terroristas perpetrados por alguém suspeito de ser muçulmano recebem uma cobertura 357% maior no noticiário.

“As pessoas amam muçulmanos bons e patriotas, que não ameaçam a branquitude, que não desafiam a violência histórica e sistemática sobre a qual o país foi construído”, diz Aqdas Aftab, que escreveu sobre hijab e capitalismo como membro da Bitch Media.

Enquanto mulheres muçulmanas são cada vez mais acolhidas na cultura de consumo, homens muçulmanos ainda são vistos como “figuras sexualmente frustradas, violentas, inerentemente patriarcais”, diz Nazia Kazi, autora do livro “Islamophobia, Race, and Global Politics” (“Islamofobia, Raça e Política Global”, em tradução livre) — esses estereótipos se materializam na continuada criminalização dos homens muçulmanos.

Os muçulmanos nos EUA vêm sendo monitorados por policiamento e vigilância patrocinados pelo Estado, escreve Kazi, e também pela “curiosidade, preocupação e observação cotidianos”. Quando se trata de mulheres muçulmanas, ela escreve, a observação se torna uma “fascinação voyeurista”.

“Mulheres muçulmanas, especificamente aquelas que usam o hijab, são uma fonte única de curiosidade e compaixão e preconceito e suposições islamofóbicas”, disse Kazi, que é professora na Universidade Stockton, ao Intercept.

Esse preconceito aumentou na era Trump, um momento em que retórica e política flagrantemente islamofóbicas coincidiram com um aumento na discriminação e abusos contra muçulmanos. O Conselho para Relações Americano-Islâmicas reportou um aumento de 17% em incidentes contra muçulmanos entre 2016 e 2017, uma tendência que continuava em 2018. Apenas neste ano, houve numerosos relatos de hijabis sendo assediadas, verbalmente abusadas, empurradas no metrô e atacadas, tendo seus hijabs arrancados.

Para Kazi, a abordagem das empresas de varejo diante da islamofobia “alavancou a hipervisibilidade”, ou aproveitou o exame minucioso dos muçulmanos para destacar os mais exemplares. Isso teve o efeito de tornar invisível “quão devastador a islamofobia é para as mais marginalizadas dentre as mulheres muçulmanas ao redor do mundo”, diz Kazi.

A indústria do vestuário, por exemplo, aumenta a visibilidade de algumas mulheres muçulmanas, enquanto esconde outras do público — aquelas cujo trabalho é explorado em fábricas de roupas em outros países.

Foto: Robert Nickelsberg/Getty Images

A produção global da moda rápida depende de empregos escravizantes para trazer as últimas tendências das passarelas aos cabides do mundo. Gap e H&M usam fábricas em países de maioria muçulmana e foram acusados de violência baseada no gênero e abusos trabalhistas. A Nike, notória por depender há décadas de trabalhadores explorados, também utiliza fábricas em países predominantemente muçulmanos.

“Quem vai cobrar sua responsabilidade por pagar mal, exigir trabalho excessivo, e assediar seus empregados vulneráveis quando essas mesmas empresas são saudadas como inclusivas e progressistas?”, diz Aftab.

Muçulmanos que aplaudem a comercialização do hijab devem estarcientes da exploração dos trabalhadores muçulmanos do setor de vestuário, e também de como as grandes corporações estão tirando oportunidades de negócios pequenos e mantidos por muçulmanos, como Katebi, que organiza uma cooperativa de costura para mulheres refugiadas em Chicago. Isso inclui empresas como a Haute Hikab e a Sukoon Active, que vêm fazendo roupas recatadas e roupas esportivas há anos.

Ilhan Omar celebra com suas apoiadoras após sua vitória no 5º Distrito Congressional em Minneapolis, Minnesota, em 6 de novembro de 2018.

Foto: Karem Yucel/AFP/Getty Images

Aumentar a representação muçulmana não é apenas uma estratégia pouco efetiva para combater a islamofobia, mas também é perigosa, diz Kazi, pois confunde a islamofobia como uma visão individual, ao invés de um aparato estrutural.

“A hipervisibilidade de muçulmanos está inegavelmente ligada ao clima político”, ela diz. “Então, enquanto o público lança esse olhar sobre muçulmanos nos EUA, o que sai da conversa são as histórias políticas, a desigualdade regional, as histórias de supremacia branca e raça”.

Mulheres muçulmanas encabeçam a vinda dessas questões para o discurso político de massa, particularmente na política eleitoral e nas organizações de base. Rashida Tlaib, do Michigan, e Omar Ilhan, de Minnesota, que em 3 de janeiro se tornaram as primeiras mulheres muçulmanas no Congresso dos EUA, concorreram com plataformas progressivas que incluíam um salário mínimo de 15 dólares por hora, “Seguro-saúde para todos”, e a abolição da Agência de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos.

Katebi descreveu sua visão para uma mudança sistêmica: aqueles que fazem arte e aqueles que fazem política fazendo parcerias com as comunidades para garantir ganhos materiais. “Nossa liberação”, ela diz, “não virá de corporações capitalistas e multibilionárias encabeçadas por gente branca”.

Liberdade e justiça, para muçulmanos e não-muçulmanos, serão conquistadas nas urnas e no chão — e não no caixa de uma loja.

Tradução: Maíra Santos

Sem anúncios. Sem patrões. Com você.

Reportagens como a que você acabou de ler só existem porque temos liberdade para ir até onde a verdade nos levar.

É isso que diferencia o Intercept Brasil de outras redações: aqui, os anúncios não têm vez, não aceitamos dinheiro de políticos nem de empresas privadas, e não restringimos nossas notícias a quem pode pagar.

Acreditamos que o jornalismo de verdade é livre para fiscalizar os poderosos e defender o interesse público. E quem nos dá essa liberdade são pessoas comuns, como você.

Nossos apoiadores contribuem, em média, com R$ 35 por mês, pois sabem que o Intercept revela segredos que a grande mídia prefere ignorar. Essa é a fórmula para um jornalismo que muda leis, reverte decisões judiciais absurdas e impacta o mundo real.

A arma dos poderosos é a mentira. A nossa arma é a investigação.

Podemos contar com o seu apoio para manter de pé o jornalismo em que você acredita?