“Estou de olho em tudo: garimpeiros, madeireiros, fazendeiros… – que fazem a maioria do desmatamento – na floresta dos Kayapó. A gente protege toda a nossa área”, diz Anhë Kayapó, presidente do Instituto Kabu. Apenas perguntamos seu nome e ele, de um só fôlego, logo se apresenta e resume os principais problemas do seu povo. Em seguida, conclui, se despedindo e saindo da sala: “e é isso o que eu vou dizer pra vocês”.

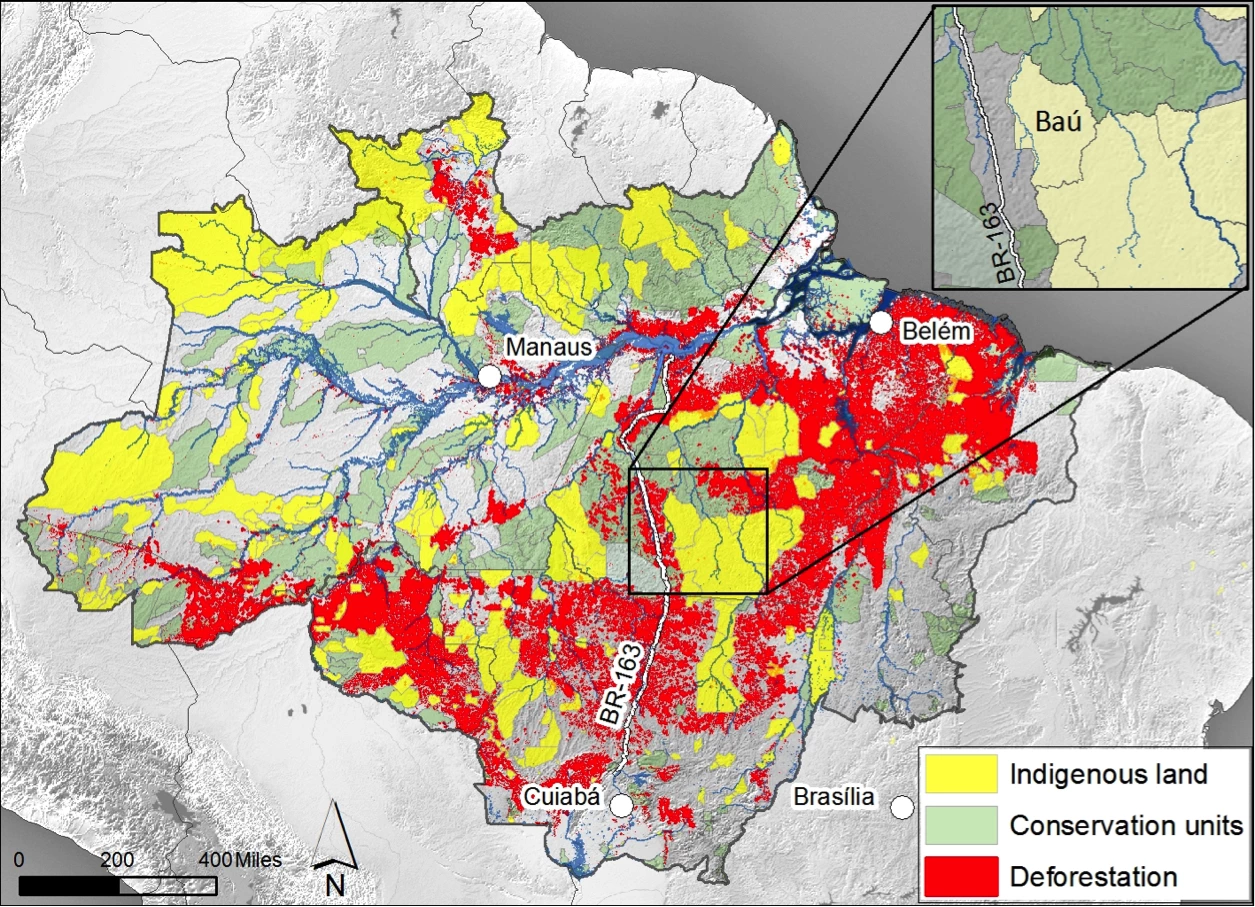

Anhë Kayapó é uma liderança do povo Kayapó Mekrãgnoti, que vive na terra indígena Baú, próximo à margem leste da rodovia BR-163, no Pará. Nessa região, as terras têm se valorizado vertiginosamente por conta do asfaltamento da estrada, e a substituição da floresta por extensas pastagens têm sido uma fonte de enriquecimento rápido.

A localização das terras dos Kayapó é porta de entrada para um grande território indígena que, somado às unidades de conservação da região, integram um maciço florestal de 28 milhões de hectares, formando um dos maiores corredores de áreas protegidas do planeta.

O Instituto Kabu, que representa uma dezena de aldeias Kayapó, realiza importante trabalho de fiscalização e vigilância dessa área vulnerável. Às suas formas tradicionais e sofisticadas de controle territorial, os índios complementam tecnologias de geo-monitoramento e são muito eficientes, como mostraram na cooperação para desarticular a quadrilha de mega desmatamento e grilagem dos Junqueira Vilela, tratada em matéria anterior nesta série. Não à toa, os Kayapó são temidos por serem guerreiros eficazes.

O controle dos Kayapó sobre seus territórios reflete a eficiência das terras indígenas em manter a integridade territorial – mais, até, do que as próprias unidades de conservação como parques e outras reservas. É o que os números indicam. Em 2014, segundo dados do Boletim Transparência Florestal da Amazônia Legal, divulgados pela Funai, as terras sob detenção privada responderam por 59% do desmatamento registrado naquele ano; as unidades de conservação, por 27%; os assentamentos de reforma agrária, por 13%; já nas terras indígenas ocorreu apenas 1% das perdas de cobertura florestal.

Tratorando a constituição

A atitude direta e reservada de Anhë em relação a nossa equipe é compreensível à luz do estado de conflito imemorial marcado por expropriações indígenas e pela invasão “branca”. Uma relação historicamente tensa, desigual e com um horizonte de futuro ainda mais sombrio, à medida que a administração do presidente Michel Temer, em conluio com o agronegócio, acelera a canetadas o retrocesso de direitos indígenas duramente conquistados.

Apenas em 1988, na última Constituição Federal, os índios obtiveram o direito de permanecerem índios para sempre. Antes, as terras indígenas eram áreas alocadas provisoriamente para eles, até que estes fossem “assimilados” à dita sociedade nacional. Ao ser promulgada, a carta magna parecia finalmente anunciar uma inversão de rota ao final de um século que – como os anteriores – fora marcado por massacres contra essas populações. Somente durante os anos da ditadura militar (1964-1985), estima-se que mais de 8,3 mil índios foram assassinados no Brasil.

Mas os grandes avanços estabelecidos pela Constituição de 1988 para salvaguardar os direitos dos índios estão sob crescente ameaça. O brutal desmonte da política indigenista nos últimos anos e a ofensiva sem precedentes para impedir demarcações e, inclusive, tentar reduzir as terras indígenas já homologadas, afetam diretamente os quase 900 mil índios, divididos em 305 povos que falam 274 idiomas, que resistem no país

O PT e os índios

Assim como aconteceu com muitos outros movimentos sociais brasileiros, os indígenas depositaram enormes esperanças na gestão do presidente Lula (2003-2011). A desilusão, porém, veio rápido – e foi grande.

Lula foi decepcionante para os indígenas.

Em que pese o excesso de expectativa, as políticas sociais do governo do PT declaradamente priorizaram enfrentar a desigualdade social focando em famílias pobres das periferias das grandes cidades. Os problemas enfrentados por povos e comunidades tradicionais nunca foram prioridade para Lula. A liderança indígena Gersem Baniwa sintetizou como “decepção e dúvida” o sentimento dos índios em relação ao governo Lula em 2008.

Nos dois mandatos de Lula, foram declaradas 81 terras indígenas – uma queda significativa quando comparada às 118 declaradas nas duas gestões de seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso, de quem os indígenas esperavam muito pouco. A curva negativa se justifica, em parte, porque os processos de demarcação irresolutos são sempre mais complicados e conflituosos. No entanto, se o governo Lula foi decepcionante para os indígenas, foi a gestão de Dilma Rousseff (2011-2016) que inaugurou o verdadeiro retrocesso.

Durante os dois governos de Dilma, só 26 terras indígenas foram declaradas. Esse número seria menos da metade não fossem os inusitados últimos momentos de seu governo. Às vésperas do impeachment, quando o presidente da Funai e o Ministro da Justiça usaram a oportunidade para publicar uma série de atos administrativos, dando andamento a alguns dos muitos processos de TI’s que estavam engavetados.

Belo Monte e o etnocídio indígena

Segundo Cleber César Buzatto, Secretário Executivo do Conselho Indigenista Missionário (Cimi), importante instituição católica que trabalha em prol dos índios brasileiros desde 1972, a gestão de Dilma “foi o governo, até então, que menos demarcou terras indígenas no Brasil desde a ditadura militar. Não fez avançar a política estruturante da demarcação das terras indígenas”.

A febre desenvolvimentista de Dilma se expressava pela sigla que se tornou sinônimo de negação de direitos indígenas: PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Tratava-se de um ambicioso plano governamental, anunciado por Lula quando Dilma era Ministra da Casa Civil e expandido nos mandatos da presidente , que previa – e, em parte, efetivou – investimentos em projetos faraônicos de geração elétrica e infraestrutura logística para o agronegócio e mineradoras na Amazônia.

“Dilma relativizou os direitos dos povos indígenas”.

Márcio Santilli, sócio fundador do ISA e ex-presidente da Funai, explicou à reportagem que “Dilma Rousseff foi a expressão radical de uma estratégia quase desesperada de promover o crescimento econômico a qualquer preço. Chega a ser irônico o fato de ter sido derrubada do poder no caldo da maior crise econômica da história recente do Brasil”.

Não foi por acaso que várias das obras que formavam o portfólio do PAC I e II, inclusive a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, se tornaram alvos centrais das operações de combate à corrupção e financiamento ilegal de campanhas por empreiteiras realizadas pelo Ministério Público Federal, Polícia Federal e pelo Tribunal Superior Eleitoral.

“Dilma relativizou os direitos dos povos indígenas em benefício das obras do PAC”, diz Buzzato ao The Intercept. “Exemplo cabal disso foi a construção da usina de Belo Monte”, complementa.

Os impactos da usina de Belo Monte sobre os índios foram tão grandes que Thais Santi, procuradora do Ministério Público Federal em Altamira, declarou à reportagem, no final de 2015, que “a barragem de Belo Monte é um processo de extermínio étnico pelo qual o governo federal continua com a prática colonial de integração dos índios à sociedade hegemônica”.

O MPF processa o governo federal e a Norte Energia, empresa responsável pela construção da barragem, sob acusação de crime de etnocídio contra povos indígenas que vivem no entorno do rio Xingu.

O agro é anti-indígena

O antropólogo Márcio Meira foi presidente da Funai entre 2007 e 2012, período em que o órgão anuiu com o licenciamento da usina de Belo Monte e de outras hidrelétricas muito impactantes para os índios da região, como Teles Pires e São Manoel, na bacia do Tapajós. Ele conta que “quando era presidente da Funai, já estava claro que ressurgia com força uma ‘onda’ anti-indígena na sociedade brasileira, originada sobretudo nos herdeiros das velhas elites agrárias que promovem sua investida mais recente nos territórios do Centro-Oeste e da Amazônia.”

Para Meira, mudanças estruturais na economia alimentaram essa hostilidade: “O que vimos recentemente foi o encolhimento da produção industrial, ao mesmo tempo que cresciam a produção agropecuária e a exportação de commodities agrícolas. O Brasil foi se tornando cada vez mais dependente da economia gerada pelo agronegócio”, diz, detalhando como o ruralismo passou a ditar a pauta governamental para dar continuidade ao histórico esbulho do patrimônio indígena.

Em nota publicada em junho de 2013, a senadora Kátia Abreu (PMDB-TO), que naquela época era presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), alimentava a narrativa de conflito ao afirmar que “militantes ideológicos, que aparelharam a Funai e se associaram ao Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e a ONGs nacionais e estrangeiras estimulam os índios a invadir terras produtivas”.

A ruralista, que acabou nomeada ministra da Agricultura por Dilma em 2014, afirmou ainda que “a CNA apoia a iniciativa de construção de uma nova política indigenista, submetida não apenas à Funai, mas também a outros ministérios e órgãos do governo federal. É inconcebível que questão deste porte fique ao arbítrio de um único órgão, aparelhado por uma militância associada a objetivos ideológicos e comerciais, alheios ao interesse nacional”.

A visão ruralista verbalizada em 2013 pela senadora Katia Abreu está se concretizando hoje.

Índios, os primeiros “golpeados”

O ataque contra os direitos indígenas tem se intensificado no atual governo não-eleito de Michel Temer. Entretanto, Márcio Santilli, do Instituto Socioambiental (ISA), reconhece que o ponto de inflexão na pauta indígena ocorreu antes: “Houve ruptura na política indigenista entre Lula e Dilma, mas há continuidade e aprofundamento do retrocesso do governo afastado de Dilma para o de seu vice, Temer”.

Ao assumir o governo, no final de abril de 2016, Michel Temer deixou claro que retribuiria o apoio recebido de ruralistas, essencial para sua chegada ao poder. Logo de início, o presidente não-eleito anunciou a reversão dos atos de reconhecimento de terras indígenas assinados no apagar das luzes do governo Dilma. Era só um prenúncio do que viria a seguir.

No final do ano, mesmo se arrastando em um pântano de impopularidade e acusações de corrupção, o governo Temer anunciou um esboço de normas para alterar o procedimento administrativo de demarcação de Terras Indígenas. As normas propostas também permitiriam que o direito originário dos índios à terra fosse flexibilizado em troca de indenizações financeiras. Na prática, esse tipo de medida “acabaria com demarcações de terras indígenas” e foi considerada por índios e ONGs ligadas à questão “uma aberração sem precedentes”.

A reação dos indígenas foi suficiente para que a proposta fosse abortada mas, em 18 de janeiro de 2017, o Ministério da Justiça publicou a Portaria 68, que, na prática, implementava medidas anunciadas na proposta anterior. Novamente, houve forte rechaço da sociedade, e o governo recuou. Mas não sem antes dar mais uma amostra dos desencontros que marcam a atual gestão em vários campos. Com diferença de poucas horas, enquanto Temer declarava, em evento com ruralistas, apoio explícito à nova normativa, o ato 68 era formalmente revogado.

A novela triste seguiu quando, logo em seguida, o Ministério da Justiça promulgou a Portaria 80, uma versão suavizada da anterior, mas que mantém importante alteração no procedimento de reconhecimento de terras indígenas com a criação de um Grupo Técnico Especializado (GTE).

Até então, a atribuição de identificar e delimitar terras indígenas, um processo técnico, era de competência exclusiva da Funai. Porém, com a Portaria 80, esse encargo passa, por meio do GTE, a ser arbitrado também por outros órgãos com interesses contrários aos indígenas e por técnicos que não os com formação de indigenista especializado. Segundo a advogada Juliana de Paula Batista, do Instituto Socioambiental, as mudanças teriam “a clara finalidade de re-analisar os trabalhos da Funai e interferir politicamente em estudos técnicos”.

Serraglio devasta Funai

No final de fevereiro, em outro duro golpe nos direitos indígenas, Temer nomeou como ministro da Justiça o deputado federal Osmar Serraglio (PMDB-PR). A Funai passou, então, à condição de subordinada a um ruralista com longa atuação contra os direitos constitucionais de índios, quilombolas e outras minorias. Membro ativo da bancada do agronegócio, Serraglio integra o núcleo da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), uma das mais retrógradas alas do legislativo nacional.Segundo Buzatto, do Cimi, “o (atual) ministro da Justiça é o representante do grupo mais duro da bancada ruralista, setor que atua de modo articulado, sistemático e violento no ataque aos povos e direitos indígenas e contra os aliados destes povos na sociedade brasileira”.

Não é de se espantar, portanto, que o nome do ministro seja repetidamente relacionado à Operação Carne Fraca, que recentemente desvendou um esquema corrupto entre fiscais e frigoríficos para burlar controles sanitários. Vale notar que a JBS, uma das empresas do agronegócio investigadas pela Operação, fez a maior doação declarada à campanha de Serraglio à Câmara em 2014.

A ofensiva do governo contra os direitos indígenas não apresenta sinais de enfraquecimento. Em março de 2017, o governo reestruturou a Funai. Além de abolir 87 dos 770 principais cargos gerenciais do instituto, também criou novas barreiras para a nomeação de funcionários substitutos. As áreas mais afetadas são justamente as que tratam da demarcação de terras indígenas e que analisam as licenças para projetos de infraestrutura que afetam povos indígenas.

Antônio Fernandes Toninho Costa, atual presidente da Funai, disse não ter sido consultado. Em nota, a Funai não contestou o ato, mas restringiu-se a afirmar que “não medirá esforços para adequar a instituição” ao que aceita como “nova realidade”.

Na prática, o atual quadro da política indigenista estancou processos de reconhecimento de terras indígenas, o que equivale a omissão estatal de situações de massacre e favorece o agronegócio que cobiça os territórios indígenas.

Repetidos escândalos têm dividido e desgastado a imagem do setor.

Talvez o exemplo mais contundente dessa dinâmica seja o do povo Guarani Kaiowá, grupo cada vez mais pressionado por inúmeras violências em Mato Grosso do Sul. Tentando se livrar do confinamento em reservas mínimas e retomar seus territórios de direito, os Guarani-Kaiowá enfrentam milícias privadas do agronegócio que atuam sob o nome de “empresas de segurança privada”. O resultado são relatos de tortura e assassinatos, entre outras violações. Acampados às beiras de rodovias, os índios vivem situação dramática, com altos índices de alcoolismo, subnutrição e suicídios.

Por outro lado, nem tudo são super-safras no mundo do agronegócio. Repetidos escândalos têm dividido e desgastado a imagem do setor, expondo cada vez mais seu aspecto “intrinsecamente corrupto”, nas palavras do geógrafo Antonio Ioris.

O movimento indígena vem resistindo bravamente nos últimos anos, contribuindo para quebrar o marketing oficial de empresas e governos. Segundo Marcio Santilli, a resistência indígena não se deixou cooptar por nenhum governo. “Os promotores do retrocesso encontrarão resistência crescente tanto dos índios quanto de outros segmentos da sociedade”.

A capacidade de reação reflete a maturidade do movimento indígena e já tem data para o próximo grande capítulo de luta pela terra e pelo direito de permanecer índio. Entre 24 e 28 de abril, os movimentos indígenas realizarão uma grande manifestação em Brasília. A iniciativa, chamada Acampamento Terra Livre, mobilizará cerca de 1.500 lideranças indígenas de todo o país que exigem ser recebidas pelos três poderes da República e cujo principal objetivo é “unificar as lutas na defesa do Brasil indígena“.

Assim como têm feito secularmente em seus territórios ao enfrentar invasores e desmatadores, o controle dos índios de sua própria luta e história é fundamental para provocar dor de cabeça aos ruralistas que ocupam gabinetes governamentais. Em um momento de estranho silêncio de outros movimentos socioterritoriais mediante o desmonte promovido pelo governo, a mobilização indígena ensina ao Brasil novos caminhos de resistência e respeito aos direitos constitucionais e humanos de todas as minorias.

Esta matéria é da série exclusiva “Tapajós sob Ataque”, escrita pela jornalista Sue Branford e pelo cientista social Mauricio Torres, que percorrem a bacia Tapajós. A série é produzida em colaboração com Mongabay, portal independente de jornalismo ambiental. Leia a versão em inglês. Acompanhe outras reportagens no The Intercept Brasil ao longo das próximas semanas.

O seu futuro está sendo decidido longe dos palanques.

Enquanto Nikolas, Gayers, Michelles e Damares ensaiam seus discursos, quem realmente move o jogo político atua nas sombras: bilionários, ruralistas e líderes religiosos que usam a fé como moeda de troca para retomar ao poder em 2026.

Essas articulações não ganham manchete na grande mídia. Mas o Intercept está lá, expondo as alianças entre religião, dinheiro e autoritarismo — com coragem, independência e provas.

É por isso que sofremos processos da Universal e ataques da extrema direita.

E é por isso que não podemos parar.

Nosso jornalismo é sustentado por quem acredita que informação é poder.

Se o Intercept não abrir as cortinas, quem irá? É hora de #ApoiarEAgir para frear o avanço da extrema direita.